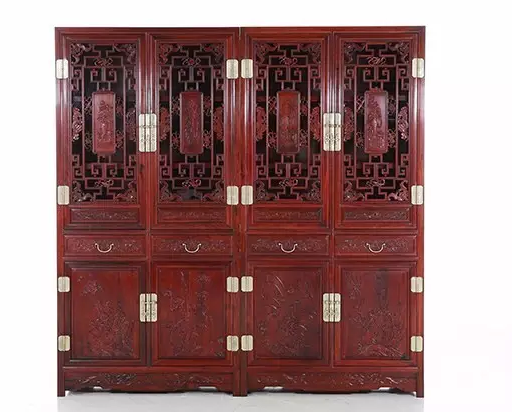

红酸枝之美

发布时间:2015-07-16 来源:中联木业城 点击次数:3421

大红酸枝 /交趾黄檀

近几年来倍受红木业界关注,但是红酸枝作为主角走上名贵家具的舞台,其实已有300余载历史。只是到了清乾嘉时期,她成为替代材料,常常被黄花梨和紫檀的光芒所掩蔽。其自有的“器性之美”反倒不为世人所深谙,造成了红酸枝极少为人所津津乐道的文化“怪”现象。今天,让我们走近红酸枝家具,感受她艳艳其华的美吧。

1 木性之美

“锐廉而不忮,洁之方也”。此语出自东汉许慎的“玉有五德”之说(即仁义智勇洁)。其中“洁”即指:断裂的玉边缘会有很锋利的断口,可是用手去触摸也不会给人造成伤害。

相较于紫檀,红酸枝纤维短,肌理细腻,红酸枝原料在开裁后,板料和方料的棱角未经抛光的状况下,它的边沿也不会产生木刺,以致刺手。从加工红酸枝料的工人中也得以验证,在他们多年的从业经历中,很少出现过木刺伤人的现象。

红酸枝的弦向管孔直径为104μm,气干密度达1.01~1.09 g/cm3。这两项物理指标,前者低于紫檀(檀香紫檀为92μm),高于黄花梨(降香黄檀为114μm);后者高于黄花梨(降香黄檀为0.82~0.94g/㎝3),低于紫檀(檀香紫檀为1.05~1.25g/㎝3)。由此可见,红酸枝原材相较于黄花梨和紫檀,还是具备相当的可塑性,因此在制作加工红酸枝的过程中,横竖俱可下刀,雕刻时不崩茬不吃刀,题材表现和层次布局不受种材特性囿限,在实际运用方面,就自然产生很大的创作空间。

红酸枝其木性之善,却鲜被人知,可谓是“天地有大美而不言”,自然之美需要慢慢去发现。

2 纹理之美

红酸枝成为黄花梨和紫檀的替代材,无疑是红木衍进史上因缘际会的结果。它的出现,一方面是世世代代意匠们劳动智慧的结晶,另一方面,是由它自身的特性所决定的,这个特性除了上面所言的“木性之美”外,还包括它与生俱来的纹理美。

王世襄在《明式家具研究》文字卷143页中说到:“新红木颜色赤黄,有花纹,有时颇似黄花梨。”所谓的新红木特别是颜色泛黄者则容易与黄花梨难辨。很多朋友都以为“鬼脸纹”、“山水纹”、“水波纹”、“凤眼”等纹理为黄花梨所独有,其实并不尽然,红酸枝同样也有富于变幻,灵动纤巧的各种纹理,贵为珍赏者,其表现力丝毫不逊于黄花梨,所以王世襄老著述中所言“难辨”之情状,从另外一个侧面肯定了红酸枝的外观特征,有时完全能媲美于黄花梨。

红酸枝的纹理不但与黄花梨争芳,就是与紫檀斗妍,它也毫不逊色。周默《木鉴》一书中在“红木”章节中用若干篇幅谈到:淡红、淡黄及黑斑、金星组成的山水画,金星金丝这些在檀香紫檀中的效果,在老红木中也能看到。“不管家具的年代有多久远,其宽窄不一的深色条纹是老红木不灭的印记”,更有意思的是,作者还特意提及:有些造假者就是利用其接近于檀香紫檀的外观特征掺入檀香紫檀的原木垛中出售。

“新红木”冒充黄花梨也好,“老红木”冒充檀香紫檀也罢,如若没有相当的天赋资质做底气,就算是冒充,想必也没那么容易吧?

3 色泽之美

中国人的财产观离不开“厚、大、沉”。所以,红木家具的问世,她除了作为文化载体而存在,同时还是财富拥有程度的标志。红酸枝家具成器后,体量厚重,正是缘自红酸枝比重大的特性,它的气干密度接近于檀香紫檀,所以小料上手时手感沉重,两木相击,铮铮有声,呈现出金属般的质感。

如果说红酸枝的纹理之美是一种来自于视觉上的动态美,那么红酸枝的色泽之美,不妨可以说是它体现除了感官体验的静态美。“有的出产于泰国北部的老红木,颜色接近檀香紫檀,表面呈紫黑色,油性重,黑色条纹清晰”(周默著《木鉴》),这些具备檀香紫檀本质特征的红酸枝,加工制作成家具,分别经过标号180、240、400和600的砂纸多番打磨和毛轮抛光之后,更是如“少妇的肌骨”一般温润柔和,不经意间焕泛着绸缎般的光泽,倘若经过岁月的沉淀,它包浆之后的外观效果,与檀香紫檀相比几可乱真。

红酸枝的色泽之美,沉吟若斯,含蓄若斯,在你过眼经年之后,仍能细细加以咀嚼,乃至余味无穷。

4 器韵之美

红木家具的器韵与家具的结构直接关联,而家具的结构来自于家具的尺寸,所以说家具尺寸是核心问题,从经营角度上而言,家具的结构是牵涉到家具能不能卖的问题,而选材用料、制造工艺、雕刻手法等等则是决定着家具卖多卖少的问题。

小材攒接的精妙在于并非简单地形成装饰,而是经过攒接的小材应力小,避免了木性变化对结构造成的影响,对外观形成的破坏,虽说红酸枝性大,可是从这一款取材红酸枝的书房类家具来看,其精湛的工艺,不但巧妙地运用了攒接工艺来保证结构稳定,而且秀雅的造型和沉凝的外观为表现器韵的完美加了分。